Valerius Licinianus Licinius I. (Regierungszeit: 308 – 324 n. Chr.)

(geb. 263 n. Chr., gest. 325 n. Chr.)

Licinius I. wurde im Jahr 263 in Dakien geboren. Der frühe Werdegang des späteren Gegenspielers des Constantin I. ist nicht bekannt. Jedenfalls ernannte man ihn nach dem Kaiser-Kongress in Carnuntum im Jahr 308 zum Augustus. Fortan verwaltete er Räthien und Pannonien. Als im Jahr 311 Kaiser Galerius starb, blieben in der Tetrarchie nur Constantin I., Maximinus II. und Licinius I. selbst als Nachfolger übrig. Maximinus II. versuchte sofort, die Macht von Osten her an sich zu reißen. Licinius I. besiegte ihn jedoch in Jahr 313 vernichtend, womit der Tetrarchie ein Ende gesetzt wurde. Inzwischen war das Ansehen von Constantin I. im Westen immens gestiegen, hatte er doch 312 den vom Volk verhassten Maxentius geschlagen. Licinius I. versuchte zunächst, sich Constantin I. friedlich zu nähern. Das gelang, er ehelichte im Jahr 313 Constantins Halb-Schwester Constantia.

Die beiden verschwägerten Kaiser regierten das Reich vorerst in Eintracht, wobei Constantin I. im Westen und Licinius I. im Osten herrschte. Aber bereits im Jahr 316 kam es zu einer ersten Konfrontation, die militärisch ausgetragen wurde. Ein Grund dafür war wohl eine Nichteinigung in der kaiserlichen Nachfolgerfrage. Licinius I. sah sich gezwungen, nach Thrakien "auszuweichen", obwohl er letztlich als "Sieger" das Heer von Constantin I. verlustreich aufhalten konnte. Darauf folgten zahlreiche Auseinandersetzungen, wobei der Balkan Austragungsort wurde. Licinius I. strapazierte die Nerven von Constantin I. reichlich, denn er setzte seinen Heerführer Valens provokativ zum Hilfskaiser ein. Vielleicht ist es seinem Übermut zuzuschreiben, dass er danach einen entscheidenden Fehler begann: Er gewährte Constantin I. die Übernahme des strategisch äußerst wichtigen Byzanz, da er sich selbst nach Montenegro zurückgezogen hatte.

Im Jahr 317 wurde in Serdica ein Friede geschlossen. Licinius I. musste bis auf Thrakien auf alle Gebiete im Osten verzichten, und auch in der Nachfolgerfrage setzte sich Constantin I. durch. Crispus und Constantin II., die Söhne des Constantin I., und Licinius II., Sohn von Licinius I., wurden zu Cäsaren ernannt. Im Friedensschluss wurde auch festgelegt, dass jeder der beiden Kaiser in seinem Gebiet die alleinige gesetzgeberische Staatshoheit innehatte, was faktisch zu zwei Rechten führte. Der Friede wurde damit zwangsläufig endlich. Als im Jahr 322 die Sarmaten in Pannonien und die Goten in Thrakien einfielen, wehrte Constantin I. die Angriffe ab. Er war damit allerdings in das Staatsgebiet von Licinius I. eingedrungen (Thrakien), was der wiederum 324 zum Anlass nahm, seinem Schwager abermals den Krieg zu erklären. In der entscheidenden Schlacht am 18. September bei Chrysopolis konnte Constantin I. das Heer Licinius I. vernichtend schlagen. Er wurde zusammen mit seinem Sohn Licinius II. nach Thessalonika verbannt. Ein Jahr später ermordeten ihn Gardisten von Constantin. Licinius I. galt als geschickter Pragmatiker und kluger Kopf.

Münzgeschichte / Sammlerhinweise / Legenden

Das Follis bleibt die Haupteinheit, wird jedoch 313 n.Chr. schlagartig auf 3,13 g und 18-20 mm reduziert. Die Einführung eines relativ schweren Silberstückes (Miliarense) in Anlehnung an den Argenteus wird Constantinus I. zugeschrieben, aber auch Licinius hat ganz wenige Exemplare u.a. in Aquileia (vom VOTA/Typ) prägen lassen.

Licinius trüg vom Anbeginn seiner Regentschaft den Titel IMPERATOR AVGVSTVS.

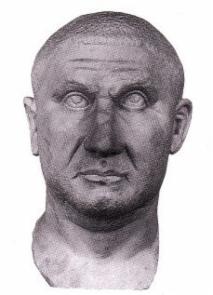

Die Portrait-Typen sind kaum überschaubar. Es existieren bloße Köpfe, belorbeerte Köpfe mit Strahlenkrone, behelmte und solche mit Perlendiadem. Eine große zahl Phantasievoller Halbbüsten-Darstellungen mit den unterschiedlichsten Attributen wie Speer, Lanzen, Rüstungen, Victoriolen setzt plötzlich ein. Sogar Pferde werden am Zügel geführt. Die Büsten sind zum Teil sehr reizvoll ausgeführt, meistens seitlich, aber auch frontal oder auch aus halber Rückenansicht.

Sammlerhinweis

Das Angebot an Bronzemünzen unter Licinius ist sehr groß. Die üblichen Follisprägungen mit ihren Stückelungen sind keineswegs selten. Das gilt jedoch nicht für alle Münzstätten (z.B. Arles und London). Besondere Ausführungen der Büste auf dem Avers sind gesucht. RIC führt über 60 verschiedene Portraitvarianten auf dem Avers auf, wo drunter sich auch kleine Kunstwerke, die dazu noch recht selten sind, befinden wie z.B. der Typ mit dem Pferd oder das Enface-Portrait. Bei Exemplaren mit voll erhaltener Silberauflage im vorzüglichen Zustand ist minimal mit einem Aufschlag von 100% zu rechnen. Billion-Exemplare, sowie Gold sind relativ selten und das Silber-Miliarense gehört zu dem großen Raritäten, von denen nur wenige Exemplare existieren.

Bei den Legenden gibt es zahlreiche Abkürzungen unter Einbeziehung der Vornamen und des Titels IMP. Am häufigsten sind:

IMP LICINIVS P(F) AVG

IMP LICINIVS AVG

IMP C VAL LICIN LICINIVS PF AVG

LICINIVS P(F) AVG

VAL LICINIVS PF AVG

Quelle: Kankelfitz, Kampmann, Moneta Romana & Wikipedia