Caius Valerius Diocletian (Regierungszeit: 284 – 305 n. Chr.)

(geb. ca. 246 n. Chr., gest. 315 n. Chr.)

Diocletian wurde unter dem Namen Diokles um 246 vermutlich in Dalmatien geboren. Über seine erste Lebenshälfte ist kaum etwas bekannt. Unter Aurelian, Probus und Carus sammelte er seine militärischen Erfahrungen und diente sich vom einfachen Soldaten bis zum Legionsführer hoch. Nach der Ermordung von Numerian sorgte Diocletian für die Hinrichtung des Mörders und wurde sofort von seinen Truppen zum "Augustus" ernannt. Der legale Kaiser Carinus, der ältere Bruder von Numerian, eilte herbei, um gegen Diocletian als vermeintlich gegnerischen Rivalen vorzugehen, wurde jedoch von seinen eigenen Leuten ermordet. Damit fiel Diocletian im Sommer 285 die Alleinherrschaft über das Reich zu.

Bald sah er, dass er von seinem Residenzsitz im Osten des Reiches (Nicomedia in Bithynien) das Reich nicht unter Kontrolle behalten konnte. Deshalb erhob er noch im Jahre 285 seinen alten Kriegskameraden Maximianus zum Caesar, im Jahre 286 zum Mitregenten. Dabei behielt er sich vor, der Hauptkaiser zu sein. Beide ließen sich gottähnlich verehren, Diocletian mit dem Beinamen "Jovius", der Jupitergleiche, Maximianus als "Herculius", der Herculesgleiche. Die Jahre 286 bis 292 waren geprägt durch strapaziöse Abwehrkämpfe. Diocletian entschloss sich im Jahre 293, zwei Cäsaren zu ernennen: Der Beginn der so genannten "Tetrarchie". Im Westen wurde Maximianus zukünftig durch Constantius I., im Osten Diocletian von Galerius unterstützt. Es konnten Erfolge gegen die Perser, Alemannen, die Ausdehnung des Reiches über den Tigris und die Sicherung der Limesanlagen erreicht werden.

Innenpolitisch wurden ziemlich radikal und einschneidend Reformen durchgeführt. Diocletian erfand das System der totalen "Planwirtschaft", das geprägt war durch "Zucht und Ordnung", durch bedingungslosen Gehorsam dem jeweils Vorgesetzten bis hin zum Kaiser. Er, der so genannte letzte große Heidenkaiser, hoffte auch, auf diesem Wege dem ihm höchst verdächtigen Christentum Einhalt gebieten zu können. Der ehrgeizige Galerius dagegen ging gegen die Christen auf brutalste Art vor. Der Einfluss von Diocletian schwand, im Jahre 304 erkrankte er schwer und er beschloss im Jahre 305 zusammen mit Maximianus vom Kaiseramt zurückzutreten.

Münzgeschichte / Sammlerhinweise / Legenden

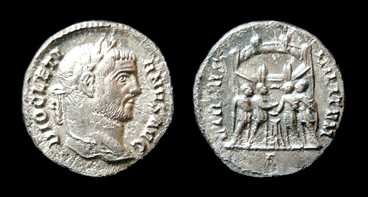

Diocletianus hat 20 Jahre, 5 Monate und 11 Tage regiert. In seiner Regierungszeit fällt die Münzreform mit der Schaffung neuer Einheiten wie dem Aureus, der ca. 286 n.Chr. anstelle von 4,6g auf 5,45 g erhöht würde. Frühjahr 294 n.Chr. kommt es zu einer Fortsetzung der Münzreform mit einer Ausprägung einer auf alte Vorbilder zurück gehenden Silbermünze, dem Denar, der jetzt Argenteus heißt und ein Sollgewicht von 3,41 g hat. Fast gleichzeitig erscheint die später häufigste Scheidemünze der römischen Welt, das Follis. Anfangs waren die Folles mit Silber legiert oder sogar gesotten, daneben enthielten sie Zink, der Hauptbestandteil aber blieb Kupferbronze, Durchmesser ca. 25 – 27 mm. Bereits 302 n.Chr. tauchten die ersten Teilungen des Follis: 1/8 und später 1/2! Die Gewichte betrugen anfangs

10 g, gingen sehr bald auf 6 g herunter (vgl. Maxentius), um schon unter Constantinus I. nur noch 3 – 3,5 g zu wiegen. Am Ende der Folles-Prägung 345 n.Chr wog es nur noch 1,5 g.

Obwohl die Münzreform sich fließend über Jahre hinweg vollzog, wird hier in die Zeit vor und nach der Münzreform unter Diocletianus unterschieden. Die Antoniniane alter Prägung mit der Strahlenkrone auf dem Kopf gelten nach wie vor als häufig, jedoch sind alle anderen Einheiten vor der Reform ziemlich selten. Beachtung verdienen stets Kaiserdarstellungen mit Lorbeerkranz als Kupfer-Denare, Quinare und Mittelbronzen.

Die Folles-Stücke nach der Reform, etwa 249 n.Chr., sind durch ihre Größe (25-27 mm) und ihr Gewicht (9-10g) leicht zu unterscheiden. Nun trägt der Kaiser auch wieder den Lorbeerkranz auf seiner wichtigsten Umlaufmünze, die sicher in großen Mengen ausgegeben wurde. Darum ist sie auch keineswegs selten, aber wegen ihrer stilistischen Eleganz wird sie etwas höher bewertet als der „gewöhnliche“ Antoninian.

Bei der neuartigen Gestaltung der Rückseiten wurden diese stark vereinfacht und auf wenige Standarttypen beschränkt. Ebenfalls fehlen künftig Datierungen bzw. die Angaben über Konsulats- oder Tribunatsjahre. Dagegen nimmt die Bedeutung von Regierungsjubiläen zu, die häufig Anlass für Gedenkprägungen wurden.

Es hatte sich schon längst herauskristallisiert, dass eine einzige Münzstätte nicht in der Lage war, genügend Geld herzustellen, um die gesamte Bevölkerung des römischen Reiches mit Geld zu versorgen. Unter Diocletian wurden die verschiedenen Münzstätten in ein System gebracht und die Planung und Ausführung der verschiedenen Münztypen standardisiert. Standardisiert wurden auch die verschiedenen Erkennungszeichen, mit denen die Behörden ganz genau feststellen konnten, wo, wann und von wem eine bestimmte Münze geprägt worden war. Dazu erhielt zunächst jede einzelne Münzstätte ein V( bestimmtes Kürzel, das wir seit der Münzreform im Abschnitt der Prägung finden:

Londinium LON / LN

Treveri TR

Lugdunum L / LC

Ticenum T

Aquileia AQ

Roma - / R

Ostia OST

Karthago - / K / PK

Siscia SIS / SISC

Serdica SD / SDA

Thessalonica TS

Heracleia H / HE / HA / HT

Nicomedia N

Cyzicus K / KV

Antiochia A /ANT

Alexandria ALE

Der Sammler möge sich nicht durch ein SM verwirren lassen, das gelegendich vor der MünzstättenbeZeichnung zu finden ist. Es steht für Sancta Moneta. Außerdem tragen die meisten Münzen eine Bezeichnung für die Offizin, also für die Gruppe von Arbeitern, die für diese spezielle Prägung zuständig waren.

1. A I P(rima) A

2. B II S( ecunda) B

3. C T(ertia) Γ

4. Q(uarta) Δ

5. Ε

6. Η

7. Θ

Dazu kommt noch eine unendliche Vielfaltalt an Kombinationsmöglichkeiten mit Sternchen, Punkten, kleinen Altären, Ranken und Ringel, die in die Münzstättenbezeichnung eingeflochten sind, und durch die es Wissenschaftlern heute möglich ist, die meisten Emissionen auf das Jahr genau zu datieren, was in dieser Auflistung der Rückseitentypen natürlich nicht übernommen werden konnten.

Die Legenden-Typen sind stark vereinheitlicht. Die neuen Follisprägungen tragen auf dem Avers fast nur noch eine Titelfassung. Viele Abkürzungsvarianten früherer Ausgaben verschwinden allmählich.

Legenden mit VITVS oder Datierungen wie z.B. COS IIII PP sind Sonderausgaben vor der Münzreform und werden gesondert ausgeführt.

Mit Einführung des Follis erfahren die Portrait-Typen eine deutliche Stiländerung. Der Kopf wird massiver, flächiger und sitzt auf einem breit angelegten Hals. Während früher Lorbeerkranz und Strahlenkrone das Haupt des Kaisers fast erdrückte, erscheint er jetzt als zierlicher Schmuck. Der Versuch, dem Portrait Lebensähnlichkeit zu geben, scheint in den Hintergrund zu treten. Die Prägungen werden flacher und die Umschriftbuchstaben rücken näher zusammen, alles konzentriert sich auf die wuchtige Darstellung des Kopfes als Seitenprofil und die Büste. Ein kurzer dichter Haarschopf und die exakt frisierte Bartfranse verstärken den Eindruck des allmächtigen Potentanten.

Folgende Vorderseitenvarianten kommen vor:

Vor der Münzreform:

DIOCLETIANVS AVG (VSTVS)

IMP C (C) VAL DIOCLETIANVS (PF) AVG

DIOCLETIANVS PF AVG,

IMP C DIOCLETIANVS (P F) AVG,

IMP DIOCLETIANVS (PF) AVG

und viele andere Varianten.

Büste: zumeist n. r., selten n. I., mit Lorbeerkranz oder Strahlenkrone, gepanzert und / oder drapiert, gelegentlich mit Helm, bzw. Mit Speer und Schild oder Szepter.

Nach der Münzreform:

DIOCLETIANVS AVGVSTVS,

DIOCLETIANVS (P F) AVG,

IMP (C C) DIOCLETIANVS (P F) AVG,

IMP C C VAL DIOCLETIANVS (P F) AVG

und viele andere Varianten.

Büste: n. r, mit Lorbeerkranz, gepanzert und / oder drapiert, gelegentlich mit Schild und Speer.

Nach seinem Rücktritt:

DN DIOCLETIANO AETER AVG,

DN DIOCLETIANO B(A)EATIS(SIMOSEN AVG),

DN FELIC(ISSIMO) SEN AVG,

DN DIOCLETIANO FS (oder PFS) AVG

Büste: n. r., mit Lorbeerkranz, in kaiserlichem Mantel mit Olivenzweig und Mappa.

Quelle: Kankelfitz, Kampmann, Moneta Romana & Wikipedia